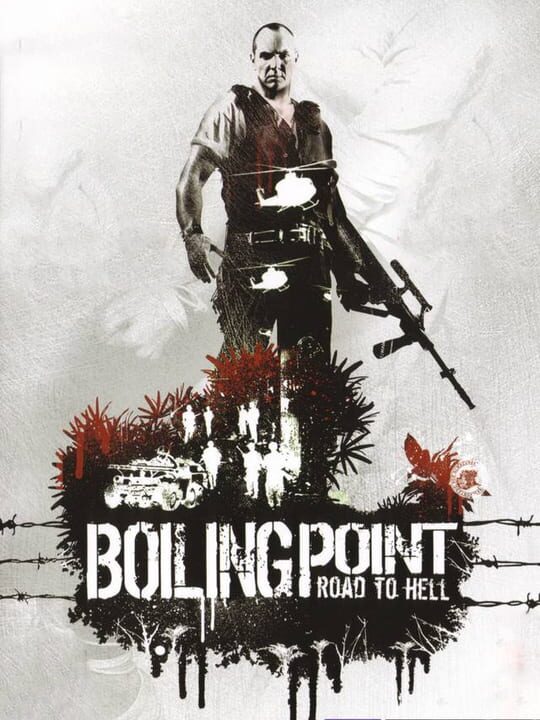

Boiling Point: Road to Hell

Boiling Point: Road to Hell は、激しい武装戦闘と探索、および広大でシームレスなオープンエンドのゲーム世界とのインタラクションを組み合わせたものです。 「Boiling Point: Road to Hell」では、ゲーマーは南アメリカの現在のジャングルに旅行し、残忍なゲリラ戦争で競合する勢力と戦います。開発者 Deep Shadows の革新的なゲーム エンジンは、美しくレンダリングされた環境をストリーミングし、ロード時間や個別のレベルのない非線形のゲームプレイ エクスペリエンスを生み出し、数百マイルにわたる連続した世界を作り出します。環境を最大限に活用するために、プレイヤーは膨大な種類の車両と膨大な数の武器を自由に使用できます。 広く開かれたゲーム世界には、プレイヤーが対話できるさまざまな AI 勢力と、ゲームをプレイするたびにオリジナルの体験を生み出す数百の多様なミッションが備わっています。広大でシームレスなゲーム世界と組み合わせることで、前例のない規模でのゲームプレイの自由度とリプレイ性が実現します。

みんなのBoiling Point: Road to Hellの評価・レビュー一覧

gc_rev

2023年11月14日

_広大なマップのほぼ全域を占めるコピペジャングルを舞台に、道を走れば銃撃戦に巻き込まれ、ジャングルを歩けばハチやジャガーに襲われ、水に入ればピラニアに襲われ、街中で暴れれば露店のオッサンがマグナムをぶっ放しババアが手榴弾を投げつけてくるという素敵すぎるゲーム性(そして大量のバグ)ゆえ一部偏屈ゲーマーのハートをがっちりとキャッチしたカルトゲー「Boiling Point」が、2023年にまさかの復活である。

版権はAtariから、誰得微妙ゲーの再販に執念を燃やすZigguratの手に渡り、公式サイトの説明ではBlood Rayneのリマスターを担当したBig Boat Interactiveの手で修正・最適化される、とのことだったが…

Boiling Pointにはおおまかに4つのバージョンがあり、

・「これマジで売るんすか」ってレベルでバグが多く完成度の低い製品版1.0

・多少のバグは取ったけどまだ遊ぶには厳しいレベルのUS版1.1

・大体のバグは排除され、ようやく最低限マトモに遊べるようになったEU版2.0

・さらに改良を加えたRU版2.2

と存在するのだが、今回配信された独自の改良バージョンはEU版2.0をベースにしているものの、さらに磨きをかけたというより、本来2.0で修正されているはずの古いバグが多数存在する、かなり奇妙な代物のようだ。そんな部分でBoiling Pointらしさを追求しなくてもいいよ!

デフォルトでBGMとSEの設定が0、ビデオ設定やキーアサインを変更しようとするとクラッシュする、ワイドスクリーン解像度では描画が4:3のストレッチになる、起動時に毎回Bloom設定がOFFになる、ウィンドウモードの解像度に制限がある(全画面モードで設定したあとにAlt+Enterで切り替えるという方法もいちおうある)、ロードすると倒した敵が復活する、ワイド解像度では画面上下端のレンダリング距離が不正確であるなど、ちょっと触っただけでもBoiling Pointらしい問題が山積みである。

Read MeやマニュアルもAtari時代のものをそのまま使い回しており、リテール版との違いはといえば、存在意義の不明な立ち上げ時の独自ランチャーと、悪名高きSecuROM/Starforce DRMの排除くらいのものである。

然るによってModdbで公開されているWesp5氏の非公式パッチがそのまま適用可能で、数々の不具合の改善のほか16:9のアスペクト比で描画可能になり、FOVを拡張するオプションもあり。ただ、まあ、使用は自己責任で。

S.T.A.L.K.E.R.開発中にGSCから独立したウクライナのデベロッパーDeep Shadowsが、前作Codename: Outbreakの拡張であるVital Engine 2を使って製作した本作は、元外人部隊の[strike]イムホテップ[/strike]ソウル・マイヤーが行方不明になった娘を探して南国レアリアを冒険するRPGである。

そう、本作は一人称ではあるが、その本分はシューターではなくRPGである。きちんと人の話を聞き、何をするべきか、そして、何をせざるかの状況判断をきちんとしなければならない。手あたり次第に撃ちまくってから物を考えるスタイルは、ここでは通用しない。[strike]ただでさえバグだらけだし。[/strike]

シナリオを進行させるにはことごとに多額の現金を要求され、その用意に奔走することになるという、ファミコン版仮面ライダー倶楽部のようなシステムになっている。情報を探すにあたっては政府軍とゲリラという二大対立軸のほか、マフィアや先住民族、CIAなどの勢力に協力/敵対して物事を進めていかなければならない。とある勢力への加担が、ときには思わぬ利害の衝突を生み出すこともある。

MAPは625平方kmと広大だが、街は2つしか無く、あとは全部コピペジャングルという雑すぎる構成もレアリアの魅力だ。しばらくじっとしているだけで睡眠ゲージが爆速で上昇し、しょっちゅう主人公のウザイあくび音声に悩まされるという、続編White Goldで廃止された有り難くない要素も、もちろん健在である。

本作ではインベントリに重量の概念があり、アイテムのマネジメントが重要なのだが、アイテムを預ける場所が車のトランクしか無いうえに、ゲームロード時に車が消失する可能性があるという、絶対あっちゃならないバグが存在する(Ver 1.0ではほぼ確実に発生したうえ、2.0でも確率は下がったが依然として存在)。しかもこの最優先で修正すべき重大なバグは、なんと続編のWhite Goldでも健在だった。

クエストの中に自宅の購入を示唆するものもあるが、これは作りかけで放置されたもので、実際に自分だけの拠点を持てるわけではない。続編のWhite Goldではいちおう大金を払うことで離島に自宅を持てたが、アイテムの保管はできないうえにヒッピーの集団に乗っ取られ遊び場にされるという、損しかないイベントになっている。ふざけるなよおまえ…

そんなわけなので、アイテムはあまり後生大事に貯め込みすぎず、適度に取捨選択していくことが重要だ。

武器はそれぞれのカテゴリ別にレベルが存在し、使い込んでいくことで命中精度が上がるシステムになっている。つまり初期状態ではまったく弾が当たらず、初代Deus ExかMorrowindを疑うような戦闘を繰り広げることになる。

登場する火器は概ね同年代のゲームで見たことがあるようなものばかりだが、最強のピストルがロシア製の消音拳銃PSSというのは、なかなかにマニアックだ。なお、リボルバーのコルトアナコンダが発砲と同時に薬莢を排出するビジュアルの不具合は健在である。

敵を蜂まみれにする本作随一のユニークな武器「瓶入りピクルス」は、残念ながら続編では削除されてしまった。

本作にはSDKが存在し(現在はModdbで入手可能)、MOD製作は可能だが、SDK自体が非常にバグだらけで不安定であるという。

しかもこのSDKというのが、当時リテール版のリリース直後に開発のDeep Shadowsが公開したものの、すぐさま版元のAtariが差し止めたことによって非公開にされたという、いわくのあるものである。

多彩なクエストや攻略の自由度の高さは特筆すべきものだが、それにしてもバグが多い、現在の水準だとちょっと許されないレベルで、物珍しさから手を出すと火傷を負うことになるだろう。

当時プレイして思い入れがあるか、さもなきゃクソゲーが好きなら買えばいいと思うよ!俺?もちろん前者だよ!秋葉のゲームショップで買ったリテール版をまだ持ってるよ!決してクソゲーが好きなわけじゃないよ!本当だよ!

*後日、セーブデータの致命的バグに遭遇。

既存のデータを上書き保存したさい、日付とサムネイル画像は更新されるが、セーブ内容自体は変更されず古いデータが残り続けるというもの。念のため、重要なセーブデータは上書きではなく新規で作成したほうがいいだろう。

このほかにも車輛搭乗時のカメラ制御がおかしくなる(MAP外に飛ばされたりする)、護衛対象のNPCがスタックしてクエストが進行不可能になる、古いクエストが復活する、メインクエストが消失するなど、大中小色とりどりの不具合が満載であった。

長時間プレイするとほぼ間違いなく不具合を起こすようになるため、2~3時間毎にクライアントを再起動したほうがいいだろう。運が良ければ再起動する前に強制終了するかもしれない。運が悪いと、か…

もともとマイナーなタイトルであるうえ最後まできっちり攻略したプレイヤーが少ないためか、ネット上の情報(プレイ記録やパッチノート)だけでは確認できないようなバグのオンパレードであり、またメインシナリオ後半は戦闘の難易度がバグみたいに雑に急上昇する。

ともかく、2000年代のスラブ人の雑な仕事に寛容でなければ手を出すべきでないタイトル。